模擬授業で合格する秘訣!

「模擬授業の仕方がわからない・・・」

「これで良いのかあってるかわからないな・・・」

そんな悩んでいる方のために模擬授業のノウハウを教えます!

下記を読んで模擬授業に向けて準備をしましょう。

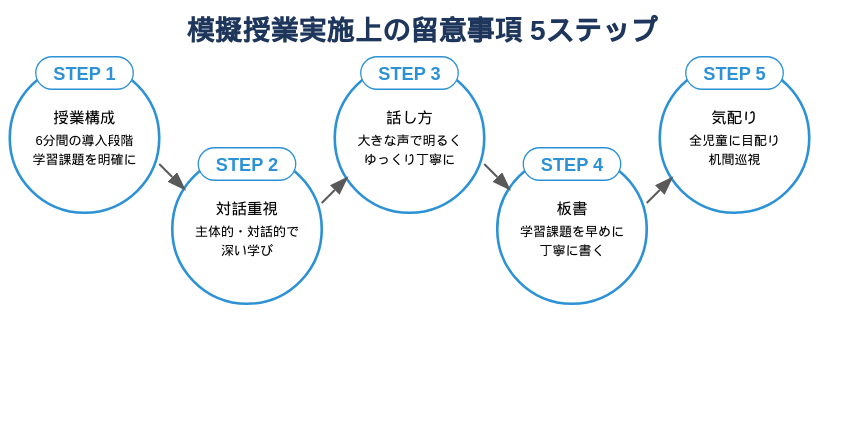

「模擬授業」実施上の留意事項について

<千葉県の模擬授業の現状>

- 授業時間 6分間

- 児童役 5~6名(受験者グループ)

- 審査員 2名

- 授業テーマ 直前に提示

- 教科指導・学級指導・道徳・生徒指導の場面指導

<授業の構成>

- 提示された教科領域の内容のうち、なるべく今次改訂で注目される課題に挑戦する。

- 6分間であることを前提にして考える。

- 導入段階の展開とする。

- 開始後1分以内に、本時の学習課題(めあて)をなるべく書くこと。

<対話を意識した授業>

・子供たちの「主体的・対話的で深い学び」が求められています。

<声量>

・おおきな声で、元気よく、明るく(演技に徹する)

<話のスピード>

・子どもたちに語りかけるようにゆっくりと。

<発言内容(言葉づかい)>

・実際の授業ではないので、丁寧に徹する。

<視線>

・児童役の受検者すべてに視線を送り、机間巡視をしながらも一人一人に語りかけるようにする。

<板書>

・学習課題は、早めに書く。

・チョークは、白と黄色を使用する。(赤を使うときは色覚異常者に配慮)

・漢字の書き順には注意する。

(特に、小学校受験者は、想定する学年により使用する漢字を考える。)

・丁寧に書く。(字の下手な人ほど丁寧に書く。)

<気配り>

・すべての児童役に対して気配りをする。

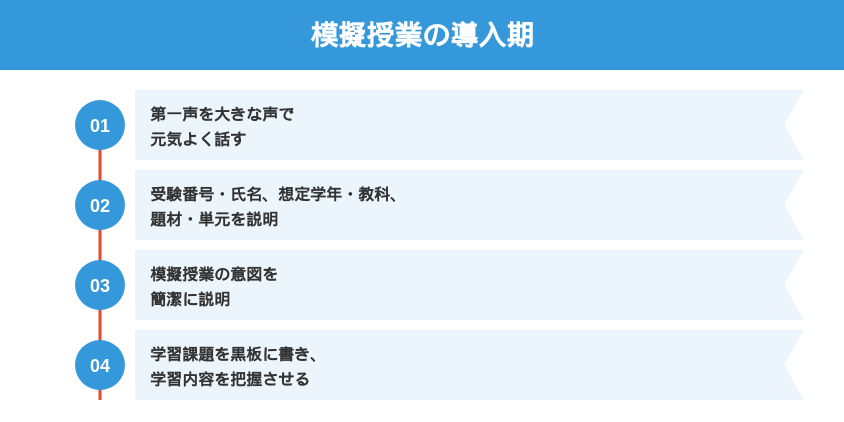

<導入期>

・最初の「受験番号・氏名」「想定学年・教科」「題材・単元」を大きな声で元気よく、模擬授業の意図も含めて、簡潔に説明する。

・第一声で何を言うかを考えておく。

・第一声は、特に大きな元気のある声でスタートする。

・早い時期に学習課題を黒板に書き、何を学ぶのかを把握させる。

<模擬授業中>

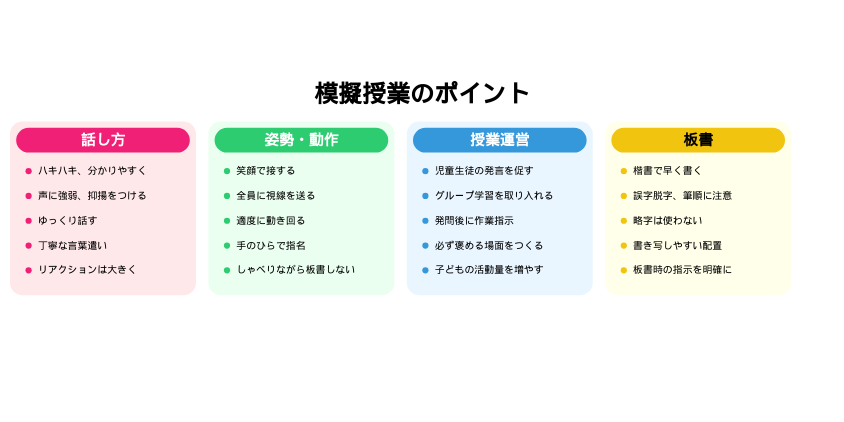

話し方

- ハキハキ、分かりやすく、笑顔で。

- 声に強弱、抑揚をつける。

- 早口は禁物。すこしゆっくりなぐらいで話す。

- 言葉遣いは丁寧に。

- リアクションは大きくする。

姿勢・動作

- 視線を意識する。児童役全員に視線を送る。

- 固定位置にいるよりも、動いた方がいい。

- 動きすぎは落ち着きがないと思われる。

- しゃべりながら板書はしない。

- 指でささない。手のひらを上向きにして指名する。

授業運営

- 授業内容は先生が話すよりも、児童生徒役に発言させる。

- グループ学習の場面を設定したりして、子どもの活動量を増やす。

- 発問のあとに、作業指示を与える。

例)○○だと思いますか?わかった人は手をあげてください。 - 必ず褒める場面をつくる

板書

- 板書する時、子どもたちは、今書き写すべきなのか、明確に指示する。

- 楷書で早く書けるようにし、誤字脱字だけでなく筆順にも気を付ける。

- 略字は書かない。

- 板書するときは子どもたちが書き写しやすいような配置。

<板書について>

- 板書する時にも、子どもたちの方にも視線を配る。

- 重要な箇所を強調するため、黄色や赤色のチョークも使う。

- 黄色は重要な言葉を書くときに使用し、赤色は線を引いたり囲んだりするときに使用する。

- (緑の黒板なので、赤線を引くときは口頭で線を引く旨話す。)

- 「本時のねらい」「本時の学習課題」を板書するのが好まれる。

- 指示したことは確認する。

- 例:「鉛筆を置きましょう」と言ったら、全員置いているかを確認する。

- 話や板書、指名などをしていない時の、自然な姿勢をどうするか決めておく。

- 制限時間の終了の合図があったら、話している途中でも止め、「これで終わらせていただきます。ありがとうございました」と模擬授業を終えるようにする。

<その他>

- 授業意図を説明できるようにしておく。

- 自分の書いた黒板の字は、忘れずに消してから自席に戻る。

- お昼の時に一緒に模擬授業を受けるであろう受験生と仲良くなっておく。

- 全員落ちるチーム、全員受かるチームがある。協力しあって合格を目指す。

<模擬授業のための準備>

(1)模擬授業指導案シートを充実させて準備する。

小学校であれば、各学年すべての教科の模擬授業分を作成しておく。

(2)授業の押さえるべき流れを明確にする。

「導入」、「めあて(授業目標)」の板書のタイミング」、「子どもたちを熱中させる発問」、「盛り上げる場所」、「子どもたちの発見や納得場面」など模擬授業での主要ポイントを明確にします。

(3)模擬授業ノートを作る。

・インターネットや書籍などから情報を集め、ノートに集約する。

・授業を試行錯誤するなかで、振り返りやアイデアを書き込む。

・授業のポイントやフレーズなど、授業に関することはどんどん書き込む。

(4)模擬授業の練習を100回する。

模擬授業は演技です。演技には、特訓が必要です。

表情、立ち方、タイムマネジメント、授業構成、声の出し方、指名の仕方、板書など実際に行うことで発見があります。

練習は闇雲にするのではなく、「表情に気を付けよう」、「視線に気を付けよう」など、めあてをもって行いましょう。

(5)勉強会に参加する。

本番に近い緊張感で授業ができたり、見ることで学べたり、仲間ができたりします。

一人でやると説教をしているようになったり、語りが長くなったりする傾向にあります。

周りから指摘されたり、他の人の授業を見て客観視することで、授業力が磨かれます。

(6)仲間を誘って、個室でトレーニング

「模擬授業の練習は教壇にたってからもすぐに役立つ内容で、人の授業を見みるのも勉強になるよ」と言い友人を誘います。できれば個室を手配しましょう。

学校や、予備校の空き教室だけでなく、誰かの家や、貸し会議室、公共のフリースペース、飲食店の個室、カラオケボックスなどをしようするのも手です。

(7)口癖、仕草の癖を見つけて直す

第三者に見てもらったり、動画で撮ったりすると、自分では気付けなかったクセを発見できます。

「えー」や「はい、では」などの口グセや手持ち無沙汰に指先をいじったり、貧乏揺すりしたりする仕草のクセもあります。

(8)ネタを仕込む

知っていそうで知らないものを模擬授業の中に入れます。

- 「今日は何の日か知っていますか?」

- 「昨年の流行語大賞を覚えていますか?」

- 「(受験自治体の)人口は何人でしょう?」

- 「(受験自治体の)名産は何でしょう?」

- 「このメンバーの共通点は何か分かりますか?」

- 「小学校で習う漢字の数はいくつでしょう?」

- 「一番大きな動物は何か知っていますか?」

練習用指導案シート

模擬授業用の指導案シートを作りました。

見本を参考に作成してみてください。

まとめ

模擬授業の流れや豆知識などを紹介しました。

仲間同士で模擬授業の練習をすることで自分のクセや苦手部分がわかり、修正することができるでしょう。

目線の配り方や板書は一人でも練習ができるはずです。本番に全てが発揮できるように練習を繰り返しましょう。